Jaz Karis, La Boule Noire, Paris, 2025

05.03.2025

Millenium Park, Chicago, IL, du 7 au 10 juin 2019.

Qui choisir dans cette offre surabondante ? Un lieu en tous cas méritait le détour à chaque déplacement : la longue tente blanche consacrée à l’État du Mississippi, érigée sur le modèle des églises champêtres itinérantes où la majorité des Afro-Américains de Chicago, issus de l’immigration intérieure, vient retrouver ses racines au contact de performers venus spécialement pour le festival. Leur ferveur réciproque en est que plus communicative.

O.B. Buchana, moulé opulent dans son sweat doré exhorta sa garde rapprochée féminine en t-shirt rouge “Strait out of O.B.” à une party sans fin. Leur défilé transpirant entre les travées suscite un enthousiasme de rite sanctifié. Karen Wolfe, ex-choriste de Denise LaSalle, tente le pari du “risqué blues” qui fit le succès de sa patronne. Dans le public, Bobby Rush apprécie. Keith Johnson & The Big Muddy Blues Band s’affiche comme le nouveau Mr. Sipp. Son harmoniciste amplifié, Jock Webb, est redoutable ! Autre caractéristique de ces artistes : ils sont tous accompagnés d’un “entourage” (sic), signe extérieur coloré de leur importance, réelle ou supposée, que leur confère le statut de vedette. Leurs cameramen et hommes-liges sont en première ligne.

Je passe outre John Primer après une oreille rapide – impeccable comme d’habitude (Steve Bell à l’harmonica) et favorisant un sound plus soul (avec un sax ténor) – pour m’attarder à Super Chikan, occasion unique pour nous de le voir avec ses “Coqs de Combat”, traduction littérale de son orchestre 100 % féminin, avec en invitée la guitariste Rachel Coba. C’est total down home et ses instruments personnalisés – même la bassiste joue d’un instrument en forme de poule – ajoutent un cachet inédit, dont son diddley bow-bottleneck façon papier mâché consacré à un grand avionneur. Sa pianiste transpirante, elle, se repose les jambes dans les tréteaux de son clavier. Quel punch !

Jesse “Guitar” Robinson. En direct de Jackson, Mississippi, ce vétéran-galérien de clubs inspiré par T-Bone Walker surprend effectivement par son blues jazzy élaboré. Une révélation.

Jarekus Singleton. Divorcé de chez Alligator, son set erratique de 2018 avait fort déçu. Cette année, il cartonne par son aplomb, un répertoire construit (It’s a crime scene), des solos intenses. Ses duos-dialogues avec Grady Champion (hca) sont excitants et mériteraient d’être enregistrés.

R.L. Boyce. Retour au Hill Country blues primaire et lancinant, secondé par un Lightnin’ Malcolm (vo, g, dm) en homme-orchestre. Peut- être trop terroir pour des citadins.

Sur la scène dite “Crossroads”, nous avons apprécié :

Thornetta Davis. La diva soul de Detroit, tout en voiles bleus chargés de bijoux fantaisie et ses trois choristes assorties – encore une formule inexportable – fait entendre ses tonalités churchy dans la note bleue. C’est prenant, comme leur version a cappella de Ain’t no sunshine. Plus tard, c’est chaudement habillée – météo capricieuse de Chicago oblige – qu’elle donnera de la voix devant le stand du Rosa’s.

Guy King et Chris Cain. Un sommet de complémentarité entre le tenant de la sobriété swing du B.B. King sixties – deux cuivres en soutien – et le lyrisme du Californien. Tous deux brodent finement et enfilent voluptueusement les solos avec une émulation gourmande. Leur plaisir est communicatif. Brillant !

Marquise Knox. Voilà du blues électrique conventionnel et vivant comme on l’aime. Ah, s’il pouvait composer dans le style.

Billy Boy Arnold. Malgré un accompagnement de qualité dont Johnny Burgin (g), son propre set ne décolle pas, comparé à sa dynamique en invité de Charlie Musselwhite. Il égrène ses succès historiques plutôt que de les revivre.

Dave Alvin & Jimmie Dale Gilmore & The Guilty Ones. Coupables de quoi ? Ou la rencontre presque fraternelle entre l’urbanité rock’n’roll du cofondateur des Blasters (1979) et le troubadour plaintif des plaines infinies de l’Est texan. Leurs sources ? La culture americana du western honky tonk, le blues de Chuck Berry et le vague à l’âme des pionniers. Belle section rythmique (Lisa Pankratz, percu) et bottleneck secondaire. Mais était-ce leur place ?

The Kinsey Report. Donald Kinsey reste un leader chaud et funky, sans le volume parfois excessif qu’ils manifestent dans les clubs. Ma réconciliation est en vue.

Toronzo Cannon. Au fil des ans, il est devenu “Monsieur Chicago blues” contemporain, s’affichant même sur les bus publics, terminant son set super dynamique drapé dans le drapeau de la ville. Subtil mélange de rock hendrixien avec la tradition de tension-détente à la Buddy Guy. Succès flamboyant. Les CD se vendent très bien au pied du podium.

Roomful of Blues. Cet orchestre cuivré fondé par Duke Robillard ronronne confortablement du bon vieux R&B ’50s mais manque singulièrement de présence. Elle sera apportée à mi-set par l’excellente chanteuse-conteuse Lynn Jordan.

Front Porch stage. Clôturant le village blues constitué majoritairement de fondations renommées (Muddy Waters, Eddie Taylor…) et disposée pratiquement à front de rue, nous y avons apprécié :

The Joel Paterson Organ trio feat. Chris Foreman (Hammond B-3). Désespérant de les entendre dans leur fief, le Green Mill, le dimanche à partir de 23 heures – file sur le trottoir – j’ai enfin pu les apprécier malgré la pluie froide. Swing blues profond, belles basses au pédalier et un Joel Paterson (g) de toute beauté. Inspiration ? Jimmy McGriff et Jimmy Smith.

Tribute to Otis Spann. Concocté par Bruce Iglauer, les quatre pianistes enracinés dans ce style blues ô combien Chicago-Muddy Waters font la démonstration individuelle et collective de leur maîtrise du clavier, complétés par Frank Krakowski (g), Harlan Terson (b), Kenny Smith (dm) et le duo Oscar Wilson (vo)-Joe Nosek (hca). Se sont succédés : Johnny Iguana, Sumito “Ariyo” Ariyoshi, Rie Kanehira (son élève) et Roosevelt Purifoy, le plus dynamique. Cela fait plaisir de revoir du piano mis à l’honneur.

Erwin Helfer. Pauvre Erwin ! Voilà deux éditions que notre sympathique octogénaire doit jouer son piano barrelhouse sous la pluie. Mais le public l’apprécie.

Kenny Smith & The House Bumpers. Notre batteur préféré et champion du shuffle se veut chanteur de soul blues. Comme il est gentil, personne n’ose lui dire qu’il n’a pas la voix pour ni la présence. En plus, faire venir ses trois petits enfants en scène pour faire chorus est touchant dans un festival familial mais sur le plan artistique…

The Cashbox Kings. Aujourd’hui, ils représentent pour moi la quintessence du Chicago blues traditionnel. Section rythmique impeccable (Kenny Smith, dm), Billy Flynn (g) et un nouveau guitariste prometteur Xavier Lynn, Rie Kanehira (p) et leurs deux leaders : Joe Nosek (chanteur passable mais excellent harmoniciste) et Oscar Wilson, plus naturellement Muddy Waters que les prétendants familiaux.

Enfin, dès 17 h, il faut s’installer au devant de la scène géante du Pavillon Jay Pritzker pour les vedettes prestigieuses à l’image souvent démultipliée grâce à l’écran vidéo. Un défi photographique que j’aime affronter.

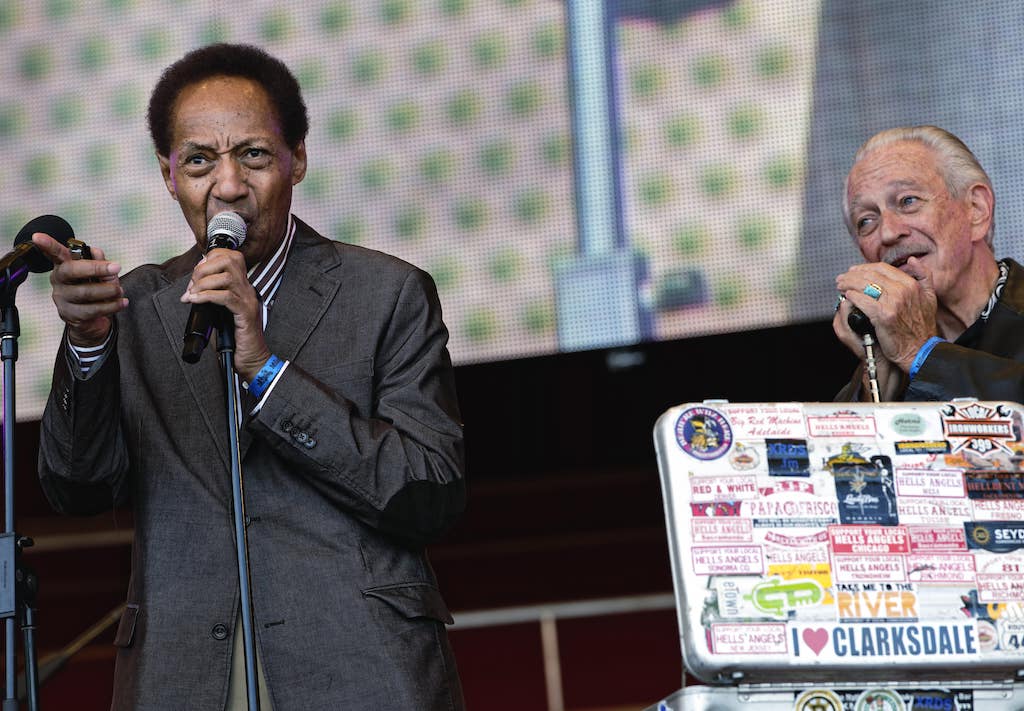

Charlie Musselwhite & Billy Boy Arnold. Excellente idée du comité artistique que d’inviter conjointement le dernier lien vivant avec Sonny Boy Williamson I et le doo-wop de rue de Bo Diddley au sein du répertoire Memphis-Chicago de Musselwhite. Nos deux vétérans harmonicistes-chanteurs s’en donnent à cœur joie dans des titres fondateurs revitalisés qu’Arnold a souvent initiés. Vous réécouterez vos Vee-Jay originaux avec émotion.

Jimmy Johnson. Une citation à l’Ordre de la mairie que notre nonagénaire écoute respectueusement puis s’en retourne à ce à quoi il a été convié : un beau set personnalisé au sound inimitable, d’une fluidité magistrale qui traduit bien ses vocaux aigus toujours intacts. Il reste ce “prédicateur des arrières-salles de bar”. Magique.

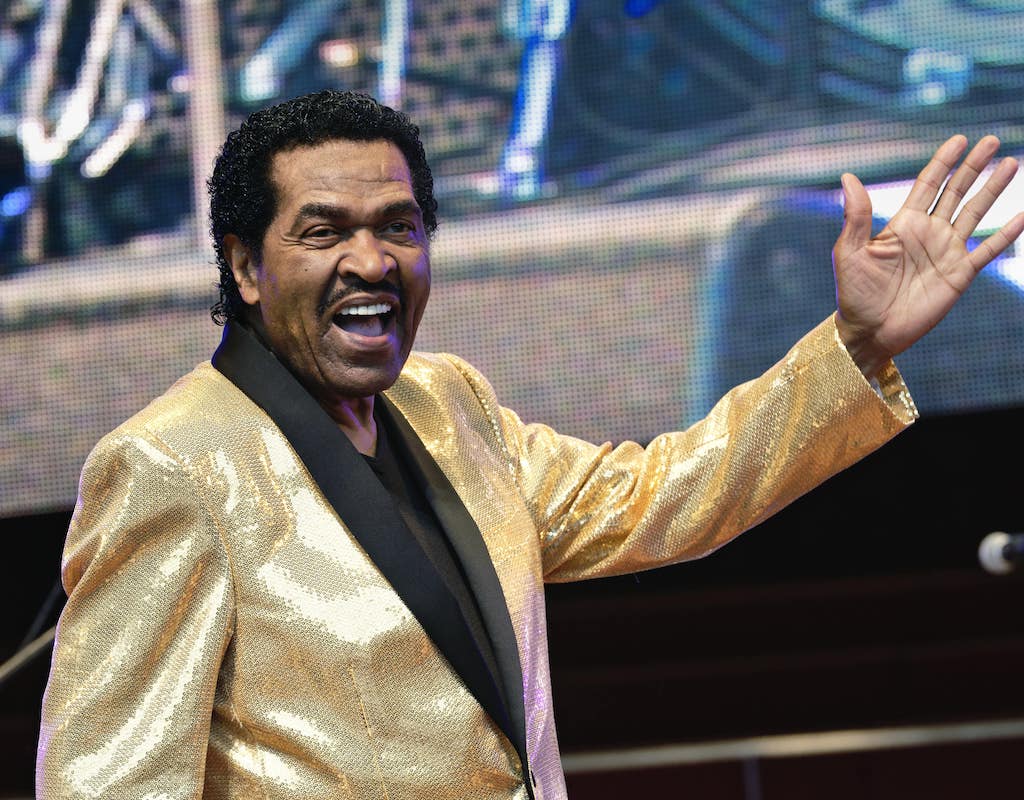

Bobby Rush. Souvent vu, le fringant octogénaire établi à Jackson, Mississippi, a depuis longtemps réussi sa reconversion de star typée chitlin’ circuit en meneur de revue pour festivals tous publics, présentant le même show down home socio-culturel afro-américain mais se jouant des clichés qui y sont attachés et ajoutant des parodies de Michael Jackson, Elvis Presley ou un humour grivois surdimensionné : son amour pour les femmes “rondes” (euphémisme), deux danseuses aux charmes adipeux et un répertoire “double entendre”. L’orchestre est parfait derrière son jeune leader-entertainer de 86 ans.

Latimore. Soft soul charmeuse pour cet artiste chaleureux aux succès pré-Barry White : voix intimiste emballante et clavier électro plaintif comme une guitare solo, effets wah-wah compris : c’est un “gros nounours” qu’on prendrait volontiers dans ses bras. « Keep the home fire burning / I’m an old dog… » Un long Let’s straighten it out, son succès éternel, terminera sa prestation presque charismatique, dans le sens gospel du terme.

Don Bryant. Sorti de sa retraite d’auteur-compositeur-producteur à succès de soul memphisienne – pensez Hi records et I can’t stand the rain pour son épouse Ann Peebles ou A nickel and a nail popularisé par O.V. Wright – le chanteur arpente la grande scène en jeune premier séducteur : veston chamarré et chapeau “colonial” blanc habillent flashy sa frêle stature mais quelle voix riche, quel panache au service de ses textes ! Et les Bo-Keys emballent ses arrangements cuivrés. Magnifique prestation !

Bettye Lavette. Contraste. Chez notre septuagénaire de Detroit, sobrement élégante, classieuse et sexy où toute transpiration est bannie, son répertoire dramatique s’exprime dans une intense théâtralisation de ses épreuves, exprimée d’une voix précise, nuancée et déclamatoire, sans aucune concession scénique auprès du public. Avec Bettye Lavette, vous êtes dans la “liturgie profane” de ses cinq époques de vie, comme elle les nomme, depuis des succès venus trop tôt jusqu’à sa plénitude actuelle, ce qui se traduit par entre autres He made a woman out of me, Let me down easy, Things have changed, It ain’t me babe (son adaptation récente de Dylan)… Ses musiciens la quittent un à un, c’est I walked the desert et un final a cappella révélateur : I have my own hell to raise. Tout est dit avec courage et dignité.

Larkin Poe. Derrière ce nom ancestral qui fleure bon le bouilleur de cru durant la Grande Dépression bondissent deux sœurs de Georgie, Rebecca et Megan Lovell, établies maintenant à Nashville. Street fashion déjantée : Rebecca, rappel de bluegrass au banjo et Strato pelée de vétéran ; Megan, l’aînée, caisse semi-acoustique trafiquée en port lap steel jouée “griffée”, appuyées par une simple section rythmique qui en veut. Ça barde façon Southern rock revivifié. Quelle présence ! Quel panache ! Quelle complicité et quelles voix ! Moi qui ai survécu aux débuts de Status Quo et premiers hard rockers britanniques dans leur prime jeunesse – et la mienne – je suis knock out dès les premiers titres devant tant de maturité artistique et de savoir-faire. Si le roadhouse rock a un avenir, il s’appelle Larkin Poe, avec des emprunts à Son House (Preacher blues), le gospel (John the Revelator en a cappella et rythmique des mains). Du Leadbelly, de la country montagnarde ou un splendide Sleep walk de Santo y Johnny et un final sur Come on in my kitchen que seul le timing serré arrêta dans leur ferveur.

Monster Mike Welch & Friends : The Connection. Après un hommage familial – parents, épouse et enfants – sur scène à feu Mike Ledbetter, le chanteur-guitariste de Boston s’en est remis à ses propres qualités vocale et instrumentale, pleines et entières, exprimées dans un répertoire dramatique à la Otis Rush, son modèle. Les amis ? Une grande complicité avec Gerry Hundt (vo, g, hca) et le chanteur de Kilborn Alley Blues Band, Andy Duncanson. Émouvant.

Ruthie Foster clôture le festival. Mais, pour l’avoir vue plusieurs fois, elle n’en porte pas le prestige. Malgré une voix et une guitare sympathique, il n’y a aucun momentum dans son répertoire, simple addition de titres perso et de reprises sans saveur : le Ring of fire de Johnny Cash, en ballade soft, est à peine tiède, The ghetto (Staple Singers) est embourgeoisé et The fruit of my labor (Lucinda Williams) n’apporte rien. Et ce n’est pas la mandoline de son claviériste qui accentue les racines de Little blues town. Enfin, son statisme scénique ne les dynamise pas non plus.

Comme chaque année donc nous sommes tous repartis heureux, frustrés de tous les artistes que nous n’avions pas vus et avec la hâte de nous revoir l’an prochain. Le comité artistique semble confiant en la nouvelle maire. Alors, la dette globale de la ville ? Vade retro satanas !

Texte : André Hobus

Photos © Brigitte Charvolin et André Hobus