Best of 2024 (part. 6)

09.01.2025

Quand on lui demandait ce qui lui avait apporté le plus de joie dans sa carrière de plus de 50 ans, Johnny Winter répondait invariablement : « Avoir joué avec Muddy Waters. » Même les amoureux de blues les plus réfractaires à sa musique (basée sur une rythmique lancée à train d’enfer, des solos construits comme autant de déferlements cataclysmiques de notes ardentes, et un chant volontiers hurlé à la limite de l’étranglement) réserveront toujours dans un coin de leur cœur une place particulière pour Johnny Winter, parce qu’il fut notamment celui qui permit à Muddy Waters de renaître artistiquement et de goûter à la plus grande des reconnaissances avant de s’éteindre.

Johnny Winter a toujours baigné dans la culture du Sud : né à Leland (Mississippi) il a grandi dans la ville de Beaumont (Texas), tout proche de la Louisiane en plein cœur du Golfe du Mexique. Soutenus par une famille aisée et aimante qui les encourage à suivre leur passion pour la musique, lui et son frère Edgar sont pourtant déjà en marge : leur couleur de peau, blanche comme l’albâtre, ne vaut pour les petits péquenots sudistes pas mieux que le noir ébène, et leur attire quolibets et moqueries. Adolescent, lorsque petit virtuose en devenir il commence à enregistrer ses premiers disques pop pour des petites marques locales, c’est en écoutant le blues du Delta ou de Chicago qu’il vibre le plus, et c’est dans les clubs des quartiers noirs qu’il se sent le mieux accepté.

Johnny and the Jammers © DR / Courtesy of Dennis Drugan

À la suite du succès de Hendrix et de Cream, qui le rend plus confiant dans le style qu’il s’est peu à peu forgé, Winter monte avec Uncle John Turner (batterie) et Tommy Shannon (basse) un groupe qu’il consacre enfin uniquement à la musique qu’il aime. Les albums “The Progressive Blues Experiment” (Capitol) et “Johnny Winter” (Columbia), une apparition au festival de Woodstock, font de lui un acteur majeur du mouvement blues psychédélique : Winter côtoie Jimi Hendrix et l’Allman Brothers Band sur scène et dans l’Histoire. Au début des années 1970, sur les conseils de son manager Steve Paul qui veut faire de son poulain l’égal des Rolling Stones, il rejoint le grand cirque du rock’n’roll des 70’s : il change de groupe, grave pour Columbia quelques brûlots d’albums, en studio ou sur scène (“Johnny Winter And… Live” et “Captured Live”). Brillant guitariste et chanteur fumant, il est un peu l’équivalent texan d’un Rory Gallagher en Europe : le rocker ultime du rock des 70’s. Il remplit alors les stades, mais manque de se détruire : souffrant d’addiction, il suit une première cure de désintoxication. A la fin de sa vie, il parle de l’héroïne comme de la pire chose qui lui soit arrivé.

Johnny Winter, James Cotton, Muddy Waters © DR / Soul Bag Archives

Lassé du grand-guignol, Winter comprend alors ce à quoi il aspire réellement : être reconnu comme un musicien de blues. À partir de “Hard Again” (1978), il produit sur son label Blue Sky pour Muddy Waters une série de grands albums, et consacre les siens propres davantage au blues qu’au rock (“Nothin’ But The Blues”, “White, Hot and Blue”, “Raisin’ Cain”). Il enregistre aussi avec Sonny Terry (“Whoopin’”), fait une proposition (qui n’aboutira hélas jamais) à Otis Rush. Il travaille avant tout pour se faire plaisir, et signe dans les années 1980-90 sur Alligator et Pointblank ses disques les plus réussis, avec l’avisé producteur Dick Shurman : “Guitar Slinger”, “Third Degree”, “Let Me In”… Mais son truand de manager, Teddy Slatus, l’embarque dans des impasses artistiques (“Winter Of ‘88”) et utilise ses fragilités (dépendance et crises d’angoisses) pour mieux en tirer profit. Commence au milieu des années 1990 une incroyable descente aux enfers, dont témoignent hélas quelques albums et DVD : de santé de plus en plus précaire, Winter n’est plus que l’ombre de son ombre, et les fans qui viennent l’applaudir lors de sa tournée française de 2003 repartent écœurés.

© Gabriel Penati

Il n’en sortira que peu avant la mort de Slatus, grâce à son guitariste Paul Nelson (venu du hard rock !) qui lui fait prendre conscience de son état et des dérives de son management. Nelson prend alors la carrière de Winter (sans le sou !) en main : bien décidé à redresser la barre, il commence par honorer toutes les dates de concert que Slatus avait annulées par caprice, afin de restaurer l’honneur de Johnny, et par dresser un inventaire des publications piratées de disques, pour offrir à Winter de salutaires entrées d’argent. Si les coups durs continuent de pleuvoir (une santé toujours précaire, la perte d’amis comme Uncle John Turner), Winter remonte doucement la pente, soutenu par exemple par Eric Clapton qui l’invite à son Crossroads Guitar Festival. Il publie une biographie (Raisin’ Cain de Mary Lou Sullivan en 2010), tourne un documentaire (Down & Dirty en 2014), signe un nouveau contrat discographique (“Roots” sur Megaforce) et est consacré l’année de ses 70 ans par un coffret rétrospective (“True To The Blues”, Sony). Nelson joue alors pour Winter un peu le rôle que Winter a lui-même joué pour Muddy. Avec des hauts et des bas selon ce que sa santé permet (prestation calamiteuse hélas, à cause d’une cheville cassée la veille, à Vienne en 2013), Winter ne quitte pas la route, non seulement parce qu’il ne peut financièrement pas s’en passer, mais aussi et plus viscéralement pour l’honneur : il se voit comme voué à jouer sa musique, jusqu’à la mort. Les salles sont alors toujours pleines.

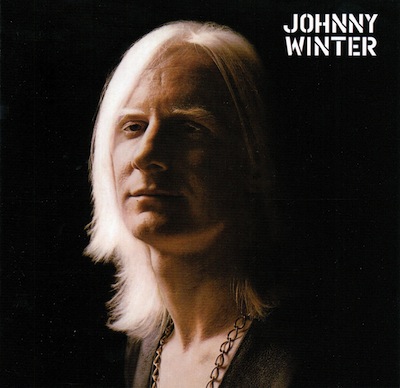

Ne nous y trompons pas, Winter a savouré cette renaissance à la scène, à la vie. Souvent énigmatique, comme perdu au loin, son regard à 70 ans était le même que sur la pochette de l’album “Johnny Winter” de 1969 : celui d’un homme plus secret qu’il n’y paraît et qui, bien qu’adulé, se savait en définitive seul aux prises avec son blues. Johnny Winter, auquel Soul Bag a consacré un dossier en 2010, allait sortir son nouvel album à la rentrée : “Step Back” qui bénéficie de la participation d’artistes comme Dr. John, Eric Clapton ou Ben Harper. Nous l’avions rencontré en mai dernier avant un très réussi concert donné au Moloco (Audincourt). Très enthousiasmé par ce nouvel album, qui lui fait étonnamment retrouver sa verve des années 1970, il nous avait accordé une ultime et joyeuse interview, que nous publierons dans notre prochain numéro. Adieu Johnny, et merci pour avoir fait découvrir le pouvoir du blues à des millions de gamins de par le monde.

Éric D.