Jaz Karis, La Boule Noire, Paris, 2025

05.03.2025

18 et 19 juillet 2019.

Affiche prestigieuse et variée mêlant célébrités et personnalités plus obscures ; organisation impeccable ; artistes reçus avec égards, détendus et accessibles, heureux de se retrouver et d’échanger entre pairs ; public nombreux, familial et international ; ambiance conviviale, région magnifique baignée de soleil : une fois encore, le Porretta Soul Festival n’aura pas failli à sa réputation d’excellence, confirmant son statut de rendez-vous incontournable pour les amateurs de soul, de blues et de funk. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 24 000 spectateurs aux concerts gratuits, 7 000 entrées payantes, une fréquentation en hausse de 10 % (2018 avait pourtant été un bon cru). Un succès amplement mérité !

Jeudi 18 juillet

Animé par l’énergique Rick Hutton, inamovible MC du festival depuis 31 ans (!), le premier soir débute de jolie manière avec les Sweethearts of Australia, collectif soul funk venu, comme son nom l’indique, des antipodes et composé de jeunes musiciennes dont l’âge moyen ne dépasse pas les 16 ans ! Malgré quelques maladresses et approximations (elles feront mieux le surlendemain matin, sur la Café Stage, dans la rue principale de la ville), elles jouent déjà bien ; elles jouent surtout avec envie et plaisir des reprises d’Otis Redding, Sly Stone, Rufus Thomas, Linda Lyndell, James Brown….

Les arrangements sont soignés et quelques personnalités se détachent déjà, dont la saxophoniste alto Rachael Hobbs au jeu agile et délié. Créée en 1989, cette pépinière associative constitue une excellente nouvelle pour ceux qui connaissent et apprécient la qualité de la scène soul Australienne (The Teskey Brothers, Kylie Auldist, The Meltdown, The Bamboos…). Le vétéran Pee Wee Ellis viendra d’ailleurs jammer avec elles en fin de set, touchant passage de témoin entre générations.

Le groupe funk suisso-italien Re:funk poursuit en mode groove à la Average White Band-Jamiroquai. Si leur chanteur en fait un peu trop, leur guitariste Mad Mantello est excellent (sacrée attaque main droite ; ses rythmiques en son clair sont cinglantes), de même que leur section de cuivres qui fera étalage de toutes ses capacités lors de 4/4 débridés avec Ellis, revenu boeufer en fin de set.

Visiblement heureux d’être là, le JB’s apparaît cependant diminué : difficulté à marcher et à s’exprimer, problèmes de souffle et puissance aléatoire, inspiration chancelante. C’est toujours un plaisir de l’écouter réinterpréter les grands standards (Gonna have a funky good time, Chicken, Cold sweat, I feel good…), sa sonorité reste reconnaissable entre mille, il parvient quelquefois à décoller, mais le poids des ans se fait douloureusement ressentir…

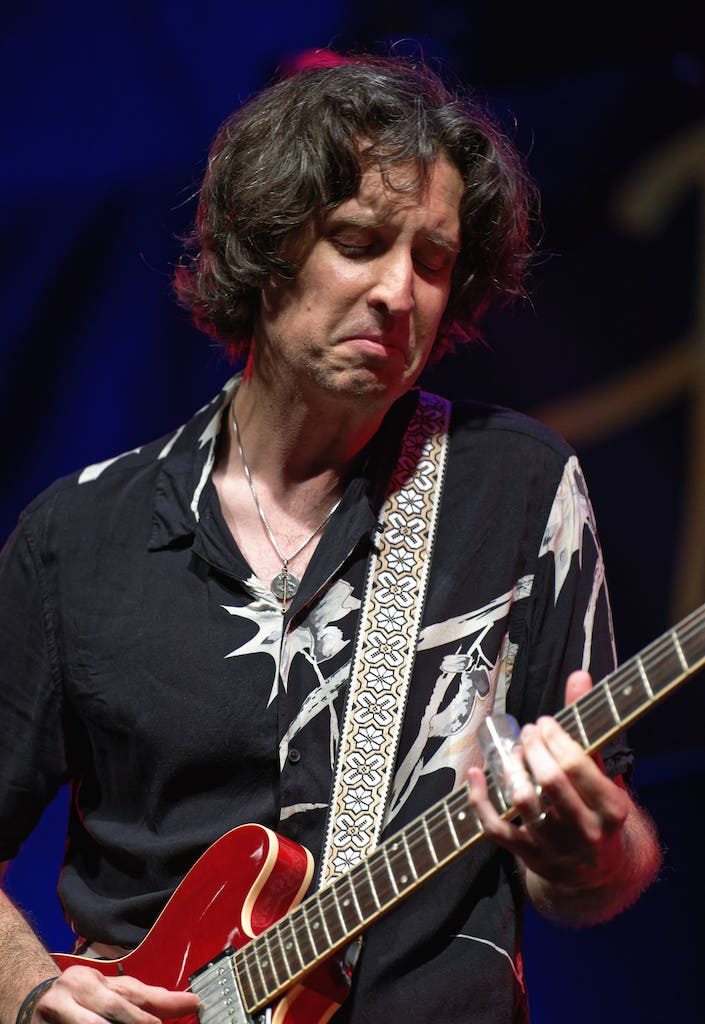

Le show redémarre tout feu tout flammes avec Scott Sharrard et les Bo-Keys. Très en verve, le guitariste-chanteur (chef d’orchestre de Gregg Allman durant 10 ans ; il s’est notamment beaucoup impliqué sur “Southern Blood”) va mettre le feu aux planches du Rufus Thomas Park. Armé de sa belle Gibson ES335 rouge, il alternera boogies brûlants (Bad bad whisky), classiques soul (Precious precious, magnifiée par les grosses giclées d’orgue d’Archie Turner), emprunts à son dernier CD “Saving Grace” (Everything a good man needs, initialement chantée par Taj Mahal ; High cost of loving you) et compositions plus récentes, prenant soin d’expliquer la genèse de chaque titre et de mettre en valeur ses comparses (Joe Restivo, impressionnant de solidité à la rythmique, qualifié de « défenseur du groove » ; le batteur Clifford Jackson : « J’ai rencontré ce mec ce matin et je l’aime déjà, j’ai l’impression de le connaître depuis 20 ans ! » ; Kirk Smothers (sax) et Marc Franklin (trompette) : « Ces mecs jouent vraiment, vraiment méchamment »).

Sa capacité à faire monter en épingle ses chorus (aux doigts comme à la slide), son aptitude à fédérer tout le groupe derrière lui, sa générosité vocale (il chante avec ses tripes) et la qualité de son songwriting démontrent pourquoi il est considéré comme l’une des étoiles montantes de l’americana sudiste.

Les Bo-Keys restent branchés pour accueillir Don Bryant, toujours aussi solaire, toujours aussi généreux, toujours aussi talentueux. Son set est maintenant bien connu (A nickel and a nail, Something about you, I got to know, les compos de “Don’t Give Up On Love”…) mais peu importe, c’est un plaisir sans cesse renouvelé de l’écouter chanter. C’est la soul qui s’exprime ici, celle des origines, non filtrée, la soul des sixties imbibée de gospel, de blues et de country, toute droit issue de Memphis. Et quand il s’engouffre dans les classiques qui firent le succès d’Ann Peebles (99 Lbs, I can’t stand the rain), c’est l’explosion dans le public. Comment ne pas aimer une personnalité pareille ? Gros succès mérité et un beau début de festival. La journée suivante allait être encore meilleure…

Vendredi 19 juillet

Le lendemain débute sous les meilleurs auspices avec J.P. Bimeni & The Black Belts. Le passé dramatique et rocambolesque de cet ancien réfugié burundais ayant vécu dans sa chair la guerre civile de 1993 sied bien à la soul âpre de son groupe espagnol, avec qui il a publié un robuste premier album sur Tuxcone Records en 2018 (“Free Me”). Le chanteur y puise l’essentiel de son répertoire. Occupant bien l’espace, déployant une belle présence, il réussira à faire danser les spectateurs du festival et quittera les tréteaux en nage sous des vivats bien mérités.

Le Luca Giordano Band prend la relève. Comme l’année dernière, le guitariste italien bénéficie de l’appui d’une section de cuivres étoffée (2 ténors, 1 trompette) dans laquelle évolue le bouillonnant Sax Gordon (à qui il aurait été judicieux de laisser plus de temps pour s’exprimer ; l’année prochaine ?). Le set commence sur les chapeaux de roue avec quelques instrumentaux uptempos avant d’accueillir Leon Beal, révélation de la soirée. Voix mâle et profonde à la Solomon Burke-Mighty Sam McClain, charisme de conteur-preacher, jeu de scène façon boxeur et pas de danse façon Rufus : le chanteur floridien (relocalisé à Boston – c’est Sax Gordon, éternel talent-scout, qui a joué les entremetteurs et soumis aux organisateurs de l’inviter) déploiera un set impressionnant fait de soul et de blues, égrenant plusieurs standards qu’il s’approprie sans problème : Don’t cry no more, Cry to me, Ain’t that news (en duo avec Curtis Salgado) etc…

Touché de jouer en Italie dans un parc dédié à Rufus Thomas pour un festival dont la baseline est “Tribute to Otis Redding”, il dédiera son époustouflant medley Hole in the wall aux grandes figures de Memphis (Memphis train, Mr. Pitiful, Respect, Security, I’ll take you there…). Autres points culminants du show : la ballade That’s the glory of love (et sa catch phrase ultime : « It’s not who you wanna be with but who you don’t want to be without. ») et le final A change is gonna come / I’m still here, rappel qui fera courir le grand frisson dans l’assistance. Pas facile de prendre la suite après ça….

C’est pourtant ce que va réussir à faire le Anthony Paule Orchestra, dont le line-up est constitué des mêmes cracks que l’an dernier. Citons entre autres le patron, au jeu de guitare tranchant, Derrick “D’Mar” Martin, hallucinant de groove et de présence aux drums (quelle intelligence, quelle compréhension des chansons, quelle respiration, quelle netteté de frappe, quel sens du show !), Endre Tarczy, d’une solidité à toute épreuve derrière sa basse Danelectro ; le saxophoniste ténor Charles McNeal, dont la sonorité aérienne et le vocabulaire jazzy-blues rendent incompréhensible le fait qu’il n’enregistre pas plus sous son nom ; les chœurs paradisiaques du trio Larry Batiste, Omega Brooks (nouvelle recrue) et Sandy Griffith. Sandy Griffith qui est la première à se saisir du micro pour deux titres (dommage, on en aurait bien écouté plus) dont une reprise délicieuse de Neither one of us wants to be the first to say goodbye de Gladys Knight. Comment se fait-il qu’une chanteuse dotée d’un talent pareil (charisme vocal, aisance scénique, charme) ne fasse pas carrière en solo ?

Native de Chicago, spécialisée dans la neo soul, Khylah B prend la suite. C’est nettement moins bon, malgré un bel abattage scénique et un Proud mary réussi. Sa voix forcée semble hors de propos – à écouter dans un autre contexte ?

Le vétéran Willie West (« Ça fait 62 ans que je chante – je viens de fêter mes 77 ans, je suis à peine plus jeune que Willie [Walker] ! »), jamais venu à Porretta jusqu’à ce soir, va faire remonter la température, malgré une récente opération du dos qui le contraint à s’appuyer sur son pied de micro et l’empêche de danser comme il l’aimerait (il s’en excusera d’ailleurs, et en plaisantera : « I’m about to lose my pants y’all. »). Grand seigneur, il fait de ses limites une force, comme sa reprise immaculée de la ballade Wind beneath my wings. Avec Willie West, c’est la soul louisianaise qui débarque sur scène. Tout son set sera d’ailleurs consacré à New Orleans, qu’il a dû fuir en 2005 après Katrina (il s’est depuis relocalisé dans le Minnesota), une ville-culture à laquelle il rend hommage via plusieurs reprises bien funky. Son interprétation de The greatest love d’Allen Toussaint, tout en nuances, sera l’un des grands succès de la soirée. Personnalité humble et touchante, à la voix grainée et profonde, il rendra aussi un émouvant hommage à son héros Sam Cooke (You send me).

Place à la tornade du Texas (Houston), Annika Chambers, pour la deuxième claque de la soirée ! Dès le premier titre, l’ébouriffant Six nights and a day, le show se transforme en feu d’artifices soul blues, école Denise Lasalle- Millie Jackson. Chaud devant ! Soutenue par un Anthony Paule Orchestra débordant de classe (aux claviers, Tony Lufrano fait des étincelles, D’Mar rugit de plaisir et Paul enchaîne les licks à la Albert King-Albert Collins), Annika alterne classiques funky (ses interprétations de Put it where you want it de Joe Sample et de City in the sky des Staple Singers sont juste monstrueuses) et compositions personnelles, tirées de ses deux derniers CD (“Wild And Free” et “Kiss My Sass”).

Puissante, sudiste jusqu’au bout des ongles, ruisselante d’émotions, sa voix transperce le mix et touche droit aux tripes. Son duo avec Larry Batiste sur Sweet sensation est irrésistible, tout comme son funk blues Move, chauffé au fer rouge par Lufrano au clavinet. Un rappel de folie sur Jealous kind (sommes-nous en Italie, dans une église ou dans un juke joint ?) et c’est déjà fini… C’est pour ressentir ce genre d’émotions qu’il faut venir à Porretta !

On poursuit dans le chitlin’ circuit avec Chilly Bill Rankin, tout droit venu de Memphis et dont la grosse voix bourrue, hérissée d’échardes, constitue le véhicule idéal pour reprendre Otis (Hard to handle, I’ve been loving you too long – avec les trois breaks, comme à Monterey ’67) et Johnnie Taylor (Last two dollars). Il n’invente rien mais c’est bon, crédible et parfaitement idiosyncratique. Jerry Jones (ex-Homegrown Funk, le groupe derrière le tout dernier Ike & Tina, “The Edge”, en 1980) poursuit avec la cheating song ultime, If loving you is wrong de Luther Ingram, puis You got me hummin’.

Rankin et Page concluent la soirée en duo pour des reprises de Sam & Dave (I thank you, When something is wrong with me baby, Soul man). Repus, extatiques, les spectateurs quittent le Rufus Thomas Park sourire aux lèvres, convaincus que oui, la soul est décidément bien la plus grande des musiques.

Texte : Ulrick Parfum

Photos © Brigitte Charvolin